2.3 영상 이미지장치(Imaging Device)

카메라 렌즈를 통해 들어온 피사체의 영상이 전하결합소자인 CCD(Charge Coupled Device) 또는 상보성 금속 산화막 반도체 CMOS(Complimentary Metal Oxide Silicon)에서 광학적 영상신호를 전기적 영상신호로 바꾸어 증폭하고 전송하며, 전송된 영상화면을 TV수상기에서 수신하여 똑같은 영상으로 펼쳐 놓아야 우리가 카메라에서 만들어진 원래의 피사체 영상화면을 받아볼 수 있다.

광(光)에 민감한 CCD는 구성 재료에 따라 입사광량에 비례한 전하를 발생시킨다. 그리고 CCD에서 만들어진 감광축적의 신호전하를 전자적으로 전송할 수 있다. 새로 개발된 CMOS는 상보성 금속 산화막 반도체로서 단위 픽셀마다 증폭기를 가지고 있으며 광에 의해 변환된 전기신호는 전기 노이즈의 발생이 적어지는 특징이 있다.

고전압 아날로그 회로를 가지는 CCD 이미지 센서와 비교해서 제조단가가 낮고 소자의 크기가 작아서 소비전력이 적게 든다는 장점으로 발전 속도가 높아져 가고 있다. CCD에 들어오는 빛의 수집능력을 고감도로 향상시키기 위해 각 픽셀마다 부착된 렌즈를 사용하는 방법이 고안됐다. 이런 형태를 OCL(On Chip Lens)용 CCD라고 한다. 이는 고급형 표준카메라에서 많이 사용된다.

2.4 TV방송 영상신호의 극성

TV방송 영상 카메라로 촬영된 영상은 여러 점의 명암에 따라 전압 또는 전류의 강약으로 바뀌게 되는데 이러한 전압(전류)의 변화를 영상신호(Video Signal)라고 한다는 것은 이미 설명되었다.

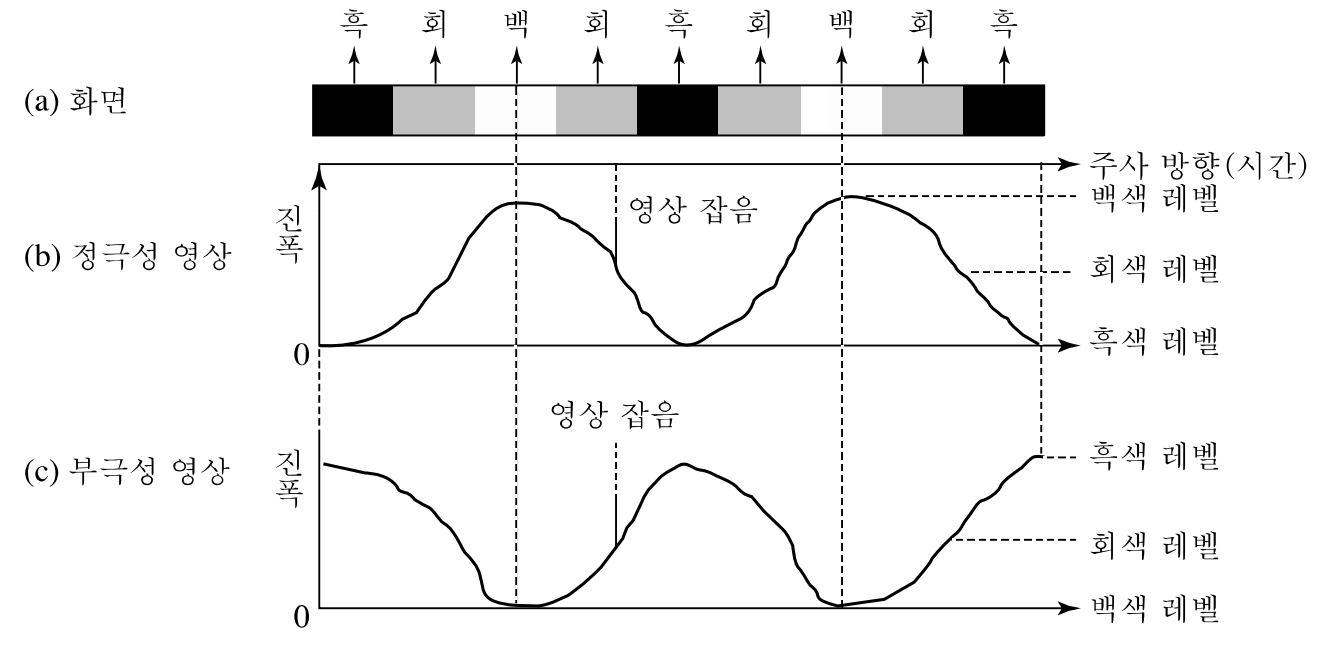

이 영상신호는 영상의 명암이 정밀하면 정밀할수록 영상주파수는 높아진다. 그리고 영상신호를 나타내는 방법이 2가지가 있는데 그 성질에 따라 정극성(正極性) 영상신호와 부극성(負極性) 영상신호로 대별하여 사용하고 있다. 우리가 보통 부극성 영상 신호체계를 사용하는 이유를 다음에서 알아본다.

2.4.1 정극성(正極性:+극성) 영상신호

영상신호는 카메라에서 피사체를 촬영했을 때 빛을 받지 못하여 캄캄한 부분이 되고, 빛을 잘 받아 나타나는 밝은 부분은 밝게 나타난다. 따라서 어둡고 캄캄한 Black 부분의 영상신호는 가장 낮은 영상레벨(Video Level)이 되고, 가장 많이 빛을 받아 만들어지는 부분의 영상신호를 가장 높은 영상레벨의 신호가 되도록 처리하는 방식을 정극성(正極性) 영상신호라 한다.

정극성 영상신호를 사용할 경우 영상에 필요 없는 잡음(Noise)이 들어올 경우 기존의 영상에 가해져 더 높은 영상레벨이 만들어지고 높은 영상은 밝은 레벨의 영상이 되면서 실질영상에서 필요 없는 영상이 더해져 좋지 않은 영향을 만드는 경우가 된다.

다시 말하면 이러한 필요 없는 잡음에 의해 영상진폭이 커지므로 그 순간 영상의 White Level이 증폭되어 결과적으로 영상에 흰 점이 생겨 아주 보기 흉하게 된다.

2.4.2 부극성(負極性: - 극성) 영상신호

정극성과 정반대의 영상신호 처리방법으로 캄캄한 부분일수록 영상신호의 진폭은 커지게 되고, 밝은 부분일수록 영상신호의 진폭은 작아지게 처리되는 방식의 처리를 부극성(負極性) 영상신호 방식이라 한다.

영상신호에 들어오는 불필요한 잡음(Noise)이 들어와 그 영상진폭을 크게 변화시켜 주더라도 진폭이 클수록 블랙레벨(Black Level)로 처리되기 때문에 영상에 어떠한 영향도 미치지 않게 된다. 따라서 이러한 큰 장점을 이용하여 우리는 부극성 영상신호 방식을 TV방송 영상신호로 채택하여 사용한다.

다만 잡음이 혼입되면서 동기신호에 영향을 미치게 되면 동기신호가 헝클어질 수 있어 불안전한 영상을 만들 수 있다는 단점도 있다. 그러나 이러한 것을 방지하는 동기회로방식을 활용한다면 전혀 문제가 없다.

그림 2-4 정극성과 부극성의 영상신호

2.4.3 아날로그 귀선소거신호(歸線消去信號: Blanking Signal)

앞서 귀선(Fly Back Line)에 대하여 잠깐 언급한 바와 같이 수평주사에서 영상신호를 한 번 주사하고 되돌아와서 다시 주사가 이루어지는데 이때 되돌아오는 시간이 짧으면 짧을수록 좋으나 순간적으로 처리될 수는 없고 되돌아오는 시간동안 선으로 존재하면서 화면을 보기 흉하게 만든다. 때문에 어떤 방법으로라도 이런 현상을 제거하지 않으면 안 된다.

이때 발생하는 귀선기간은 10.2㎲이지만 영상의 진폭이 아무리 작아도 순간적으로 매우 밝은 영상이 나타난다. 따라서 이 불필요한 영상을 제거하기 위해서 구형파(矩形波) Pulse 폭을 10.2㎲보다 조금 큰 11.4㎲로 만들어 귀선신호 부분에 부가하여 합성하면 신호는 진폭이 커져 부극성 영상에서 Black Level에 근사한 영상을 만들고 우리 눈에는 나타나지 않게 된다. 이때 사용되는 구형파가 귀선소거신호(Blanking Signal)라고 한다.

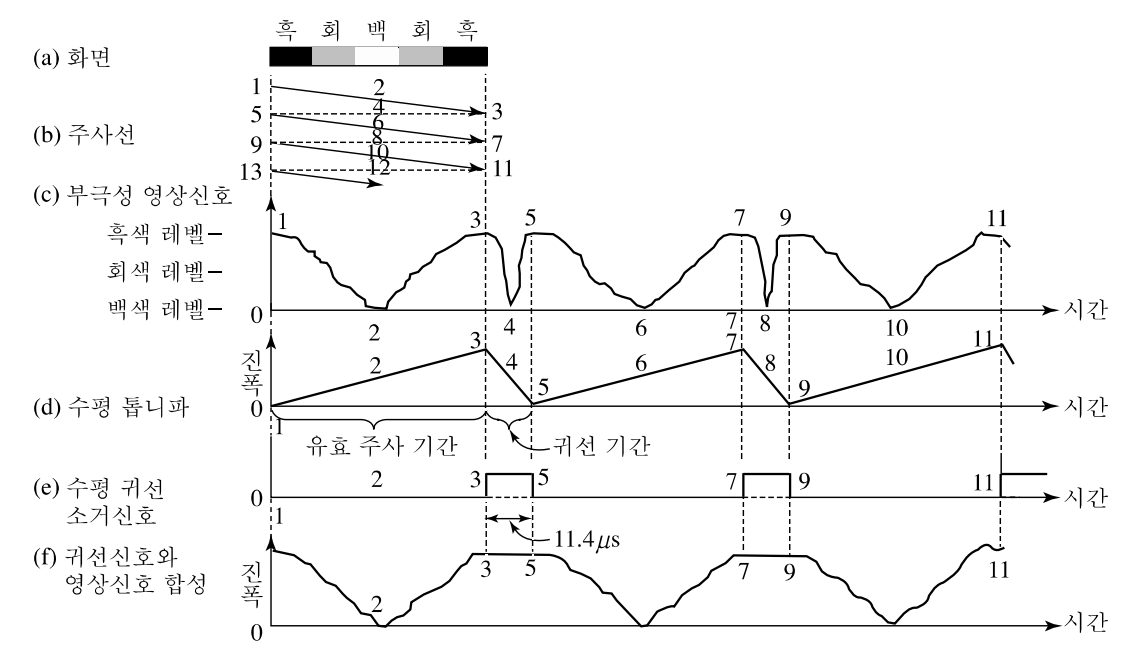

그림 2-5에서 연속적으로 주사하는 영상신호의 일부를 그림으로 본다면 (a)처럼 나타나는 극단적인 영상화면을 (b)같이 1∼3, 5∼7, 9∼11의 순서로 수평주사를 되풀이하면 화면의 명암에 의해 (c)와 같은 부극성 영상신호를 얻을 수 있다.

그림 2-5 부극성 수평주사 영상신호와 귀선소거신호 관계

그리고 3∼5, 7∼9 등과 같이 수평귀선 기간에 나타나는 귀선영상 때문에 화면은 형편없이 흉하게 된다. 그림에서 (e)와 같이 부극성 수평주사 영상신호에 귀선소거신호로 구형펄스를 부가시켜 준다.

그리고 (d)의 톱니파는 수평화면의 폭이 끝나는 수평귀선기간과 일치시켜 주도록 하여야 한다. 톱니파의 수평귀선기간이 너무 길게 되면 소거신호로 없애지 못하고 화면의 왼쪽에 겹쳐 흰색이 나온다. 또한 수직 톱니파의 귀선기간이 일치하지 않는 경우도 화면에 위나 아래에 흰 선과 같이 나타나게 된다.

(f)는 부극성 수평주사 영상신호와 귀선소거 신호와의 합성된 영상으로 그 진폭이 커져서 귀선기간이 Black Level로 되어 화면에 나타나지 않게 된다.

다음에 다시 설명하겠지만 (f)와 같이 귀선소거신호와 부극성 수평주사 영상신호를 합성시킨 후에 그 위에 동기신호를 다시 부가하여 완전한 영상신호로서 활용한다. 이렇게 합성된 영상신호가 갖고 있는 각각의 신호구성에 대한 진폭비율을 보면 순수한 영상신호가 70%이고 동기신호가 30% 된다.

2.6 동기신호(Synchronizing Signal)

TV방송에서 영상을 전달하는 방법으로 앞서 기술한 바와 같이 송신측과 수신측 간에 주사방식에 의해서 이루어진다. 다시 말하면 송신측에서 영상을 차례차례로 나누어 주사를 통해 보내지는 것을 수신측에서는 같은 순서대로 받아서 재현하는 작업이 필요하다.

이러한 영상의 분해와 재결합을 위한 순서와 위상, 속도가 일치하지 않으면 안 된다. 다시 말하면 주사주파수가 일치하여야하고, 또한 주사의 시작시간이 완전히 일치하여야 하며, 영상신호의 위상(Phase)도 완전히 일치하지 않으면 안 된다.

이와 같이 송·수신 간에 영상신호의 주파수와 위상을 일치시키는 것을 동기(同期: Synchronize)라 한다. 그리고 이러한 행위를 할 수 있도록 도와주는 신호를 동기신호라 한다.

동기신호는 수평 동기신호와 수직 동기신호로 나누어져 있는데 수평 동기신호가 불량하면 영상화면이 바로 서지 못하고 옆으로 흩어져 굵은 선이 좌우로 흐르는 증상이 나타나고, 수평주사와 수직주사의 속도는 같으나 출발점이 달라지면, 영상신호의 위상이 일치하지 않게 되어 영상화면의 중심에 좌우 또는 상하로 화면이 나누어져 나타난다.

우리는 이러한 동기신호의 일치를 위하여 수평주사가 시작되는 순간 그 곳에 수평 동기신호를 실어 주고, 수직주사가 시작되는 순간 수직 동기신호를 실어주게 된다. 동기신호가 보내지면 수신측에서는 수평 동기신호와 수직 동기신호를 받아 분리한 다음 수평 동기신호와 수직 동기신호가 완전히 일치하는 주사가 재현되도록 한다.

'TV방송 시스템운용과 영상제작' 카테고리의 다른 글

| 02. TV방송의 기본원리(5) (0) | 2020.12.21 |

|---|---|

| 02. TV방송의 기본원리(4) (0) | 2020.12.14 |

| 02. TV방송의 기본원리(2) (0) | 2020.12.01 |

| 02. TV방송의 기본원리(1) (0) | 2020.11.27 |

| 01. TV방송의 게요(5) (0) | 2020.11.22 |